C’est l’aboutissement d’un travail de recherche approfondi sur cinquante années de demeures milanaises, de 1928 à 1978, deux cent vingt intérieurs, dont la plupart sont de véritables découvertes y compris pour les professionnels du secteur. Nous avons interrogé Enrico Morteo, critique et historien du design et de l’architecture, sur l’actualité de cette recherche. Nous lui avons également demandé ce qui restait aujourd’hui des enseignements et des recherches de l’époque.

Quelle est l’idée de l’habiter qui irrigue les intérieurs des décennies que vous dépeignez dans votre livre ?

Qu’ont-ils transmis au design contemporain ?

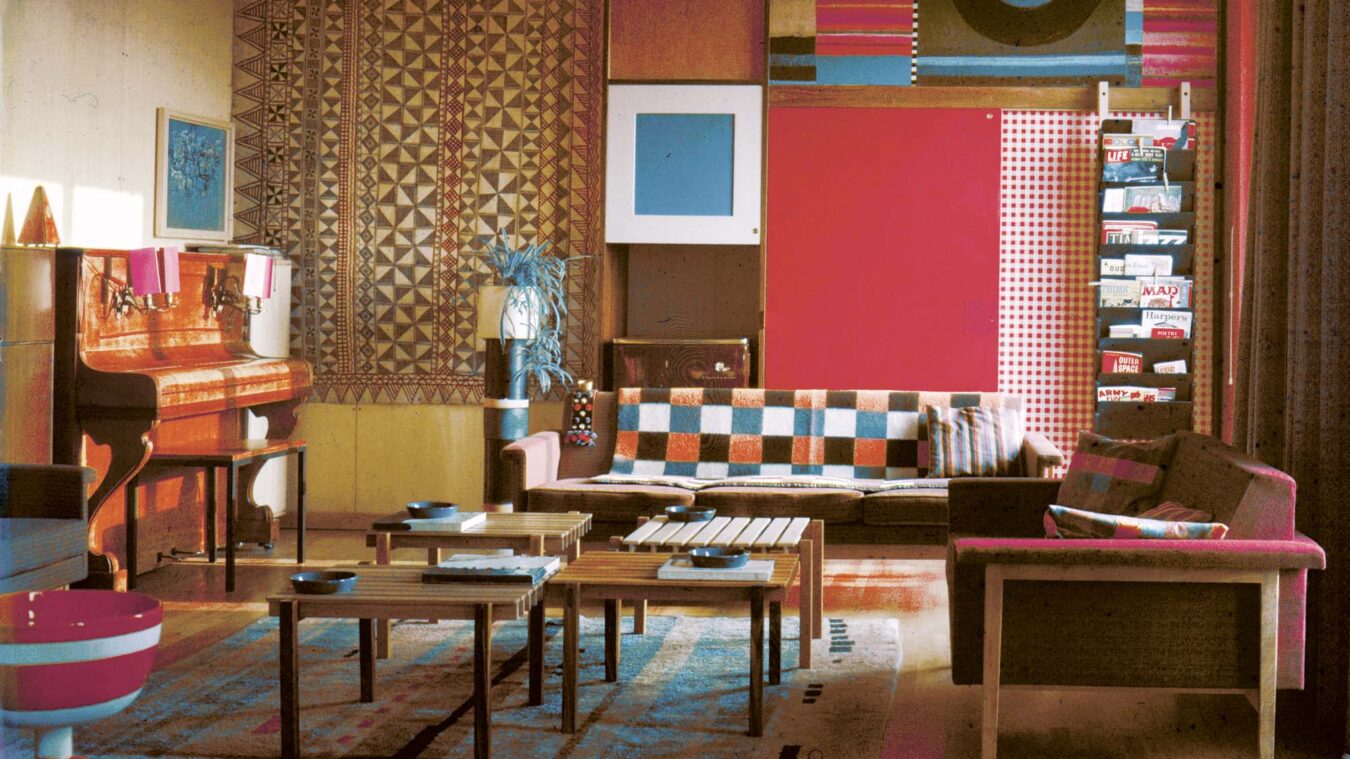

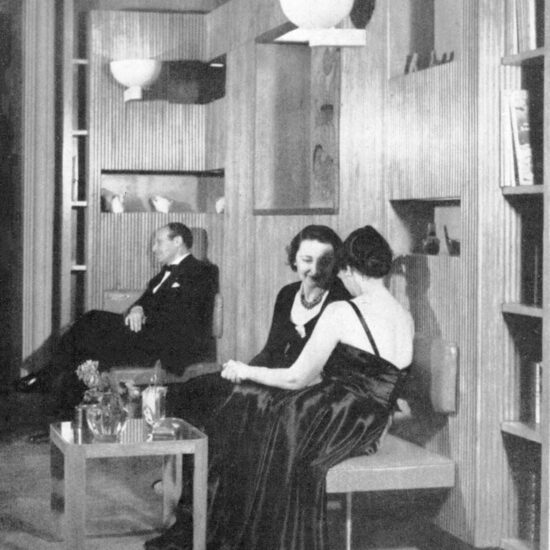

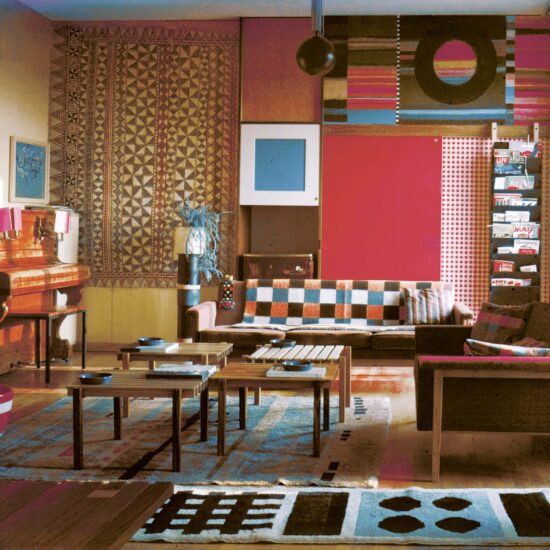

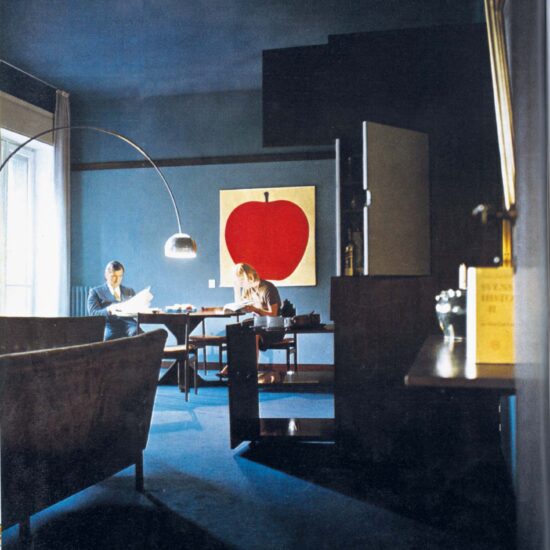

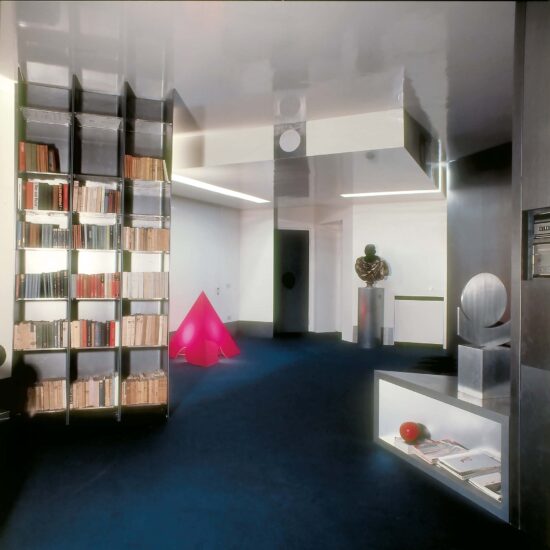

Il est toujours difficile de trouver des similitudes, des identités, mais un fil conducteur existe. L’idée moderne de logement naît à Milan. C’est dans ces années-là qu’a lieu la transition, le passage de témoin entre les espaces et les objets. Le design milanais n’est pas uniquement fait de luminaires et d’assises, mais aussi de grandes armoires et de systèmes modulaires. Il a été le trait d’union qui a relié chaque espace pris séparément (la cuisine, le salon, la salle de bains, etc.), dans lequel chaque pièce avait une fonction, pour les transformer en espaces plus fluides, où c’est précisément le mobilier qui leur a donné une fonctionnalité. C’étaient des années où l’on expérimentait énormément pour saisir de nouvelles formes d’habiter. Le mode de vie contemporain a évolué à cette époque, dans ces maisons, dans la recherche de modernité, dans leur idée de fonctionnalité.

En référence à Gio Ponti, cité dans le livre, on peut lire que « l’architecture du dehors pénètre dedans… elle accueille des ornements et des œuvres d’art », où le confort de l’habiter veut dire que « l’architecture nous donne une mesure pour nos propres pensées ». Qu’entendait-il par là ?

Plusieurs plans s’entrecroisent. Ponti a élargi le langage architectural à l’intérieur et a diffusé l’idée selon laquelle tout ce qui est intéressant et beau rentre dans la maison : l’art, la culture, la verdure, la lumière. Venant contredire la devise rationaliste européenne de la « machine à habiter », la maison est au contraire considérée comme la coquille de notre âme, le lieu de notre esprit. Au-delà de la dimension technologique, c’est aussi la dimension humaniste qui est explorée. C’est un thème toujours prégnant dans notre culture de l’habiter.

Le design d’intérieur a-t-il encore la capacité de tout embrasser ? Peut-on encore parler de styles qui s’opposent, de « ismes » ?

On peut dire que le monde a changé, et que donc, les espaces que nous habitons aussi. Les maisons ont accueilli l’idée « domestique » de machine, la technologie est portable, « banale », omniprésente. Nos espaces sont intégrés à la technologie sans qu’il soit besoin de faire un effort de composition, comme c’était le cas il y a quelques années. Pendant longtemps, le monde du design a vécu d’oppositions : décorativisme contre purisme, fonctionnalisme contre romantisme, style organique contre style géométrique. Aujourd’hui, tous les « ismes » coexistent, un véritable « toutisme ». Nous sommes autorisés à nous livrer à n’importe quel « isme », et en même temps.

Que retrouve-t-on de ces années dans les tendances actuelles ?

Ce qui s’affirme aujourd’hui, c’est la fluidité toujours plus grande des espaces. Il ne subsiste guère de pièces fermées, fonctionnelles ou réservées. Le reste de la maison est un continuum qui a aussi impliqué un changement profond de notre utilisation des matériaux. On a dépassé l’idée selon laquelle il fallait poser des finitions nobles dans certains espaces (comme le marbre dans les entrées) et des matériaux de qualité moindre dans d’autres. Aujourd’hui, nous travaillons avec les mêmes matières dans toutes les pièces, en termes de qualité esthétique et de performances techniques. Le grès cérame en dit long sur ce changement substantiel de la conception. La céramique des années que retrace ce livre occupait les deux extrêmes : elle était artistique et précieuse, ou bien utilitaire et utilisée dans des espaces fonctionnels. Aujourd’hui, sa présence est dominante. On a dépassé l’idée selon laquelle les langages décoratifs n’étaient liés qu’à certains matériaux : le décorativisme lui aussi traverse tous les matériaux pour tous les espaces.

Peut-on voir dans les maisons du livre des thèmes que l’on pourrait qualifier aujourd’hui comme propres à la durabilité ?

Cette sensibilité n’existait pas parce qu’il n’y avait pas de connaissance du problème et de sa dimension. Le monde était « grand », « infini », et donc perçu comme immunisé contre l’impact de nos actions. Aujourd’hui, en revanche, nous sommes conscients que chacun de nos gestes a des répercussions sur l’environnement, et nous sommes donc tous appelés à agir en conséquence, à toutes les échelles. À l’époque, parler d’écologie – je me souviens de Ponti, mais aussi de Muzio – ça voulait dire avoir un beau jardin, se consacrer au jardinage. Nous savons que pour ce qui est des impacts sur la conception et la construction, beaucoup de choses ont changé et que beaucoup de choses changeront encore.